Edito et présentation des invités

Timothée : Imaginez un immense cargo fendant l’océan, non pas au bruit sourd des moteurs, mais poussé par le vent. Pas de panache noir, pas d’odeur de fuel : seulement le claquement des voiles et l’horizon qui s’ouvre. C’est la vision de Windcoop, une coopérative française qui veut réinventer le transport maritime.

Car derrière 90% de nos échanges mondiaux se cache un paradoxe : des marchandises qui voyagent à bas prix, mais à un coût très élevé pour le climat et pour les équipages. Déjà 3% des émissions de CO₂ aujourd’hui, et peut-être jusqu’à 17% en 2050 si rien ne change.

Windcoop propose justement un autre cap : des navires à voile capables de réduire de 60% les émissions sur leur ligne, en commençant par l’Europe et Madagascar. Une flotte pensée pour être plus sobre, mais aussi plus juste, avec une gouvernance démocratique une personne, une voix et des conditions de travail respectueuses.

Avec déjà plus de 1 800 sociétaires embarqués, Windcoop trace la route vers un commerce plus cohérent, où la vanille, le clou de girofle ou le cacao peuvent voyager sans peser sur l’avenir. Qui l’eût cru qu’un vent de transition pourrait souffler aussi fort sur le grand large ?

Pour en parler, j’ai le plaisir d’accueillir Alice de Cointet, directrice de WindCoop. Bonjour Alice et bienvenue !

Et j’accueille également celui qui, chez R3, surfe sur les vagues des Landes avec autant d’aisance qu’un cargo de Windcoop : Erwan Genver ! Qui l’eût cru, Erwan en conditions réelles sur les plages landaises ?

Installez-vous confortablement, hissez la grand-voile et laissez-vous porter par le vent. Bonne écoute.

Parcours et fonctionnement de la solution

Timothée : Rebonjour Alice, et bienvenue dans Qui l’eût cru ? Pour commencer, peux-tu nous dire quelques mots sur ton parcours ? Comment es-tu arrivée dans cette aventure, et qu’est-ce qui t’a conduite vers un projet aussi audacieux que Windcoop ? Passionnée de voile… ou pas du tout ?

Alice : Pas du tout. Moi, je viens plutôt du milieu de l’économie sociale et solidaire. J’ai passé plusieurs années dans des associations, et notamment chez des financeurs solidaires qui accompagnaient et finançaient des associations, des entreprises sociales et des coopératives. C’est vraiment cet aspect coopératif qui m’a donné envie de candidater chez Windcoop.

Après, je suis aussi fille et femme de marin, donc il y a malgré tout un petit lien avec la mer. Mais ce qui m’a surtout attirée, c’est le côté coopératif et l’idée de rejoindre un projet vraiment original, qui sort des sentiers battus et qui cherche à pousser le curseur sur tous les aspects.

Au final, c’est un pari, passer du financement et de l’accompagnement de projets, à l’aventure d’un projet en propre.

Timothée : D’ailleurs on va en parler un peu sur ce projet, si tu devais nous résumer. Alors je dis tout de suite aux auditeurs, le projet il est en cours de construction.

Alice : Tout à fait.

Timothée : Mais on peut déjà s’intégrer au projet pour être parmi les premiers à être livrés grâce au vent.

Alice : Tout à fait, et devenir co-armateur, c’est comme ça qu’on appelle nos sociétaires.

Timothée : Alors explique-nous un peule projet, où en êtes-vous aujourd’hui, quelle est votre vision, et à partir de quand pourra-t-on commencer à faire voyager nos gousses de vanille sur un cargo à voile ?

Alice : Le projet existe depuis 2022, donc un peu plus de trois ans, même s’il était déjà présent dans les esprits avant la création officielle de la coopérative. Celle-ci a été portée par trois entreprises, et chaque fondateur de WindCoop apporte une pièce essentielle au puzzle, avec des profils très différents mais parfaitement complémentaires.

D’abord, il y a le dirigeant d’Arcadie, qui cherchait depuis longtemps à importer ses épices à la voile pour rendre sa logistique plus vertueuse. Il avait mis en place beaucoup de choses sur terre, mais au niveau maritime, il manquait totalement de visibilité. C’est de là qu’est venue l’idée de développer une ligne maritime décarbonée.

Ensuite, le dirigeant d’Enercoop, un véritable «serial coop-entrepreneur », créateur de nombreuses structures toutes montées en coopérative. Il défend un modèle en opposition au capitalisme classique : une gouvernance partagée, une entreprise au service du projet plutôt qu’au service d’actionnaires. C’est lui qui a donné à WindCoop son ADN coopératif, ce qui influence autant la gouvernance que le financement ou la manière de communiquer.

Enfin, les dirigeants de Zéphyr & Borée, spécialistes de la décarbonation du transport maritime depuis plusieurs années. Ils exploitent déjà un premier navire à voile, celui qui transporte la fusée Ariane entre l’Europe et la Guyane. Leur expertise technique donne au projet sa crédibilité opérationnelle.

WindCoop, c’est donc la rencontre de ces trois visions :une compagnie maritime bas carbone, structurée en coopérative, avec une première ligne France–Madagascar pour transporter des marchandises comme la vanille à la voile.

Timothée : Ça c’est important de bien le préciser. Le focus il est sur cette ligne Madagascar-Marseille pour commencer.

Alice : Oui.

Timothée : Et le projet est aussi un véritable projet industriel, puisqu’il faut imaginer et concevoir le cargo à voile de demain. Et c’est exactement ce dans quoi vous êtes plongés aujourd’hui.

Alice : Depuis la création, nous avons travaillé sur trois grands axes. Le premier, c’est l’axe technique, car il n’existe aujourd’hui aucun porte-conteneurs à voile. Le nôtre sera donc le premier au monde. Nous avons dû collaborer avec des bureaux d’études pour concevoir un navire de cette envergure en trouvant un équilibre entre deux contraintes, l’écologie qui pousserait vers un bateau plus petit avec une grande voile et l’économie qui nécessite un grand navire pour bénéficier d’économies d’échelle.

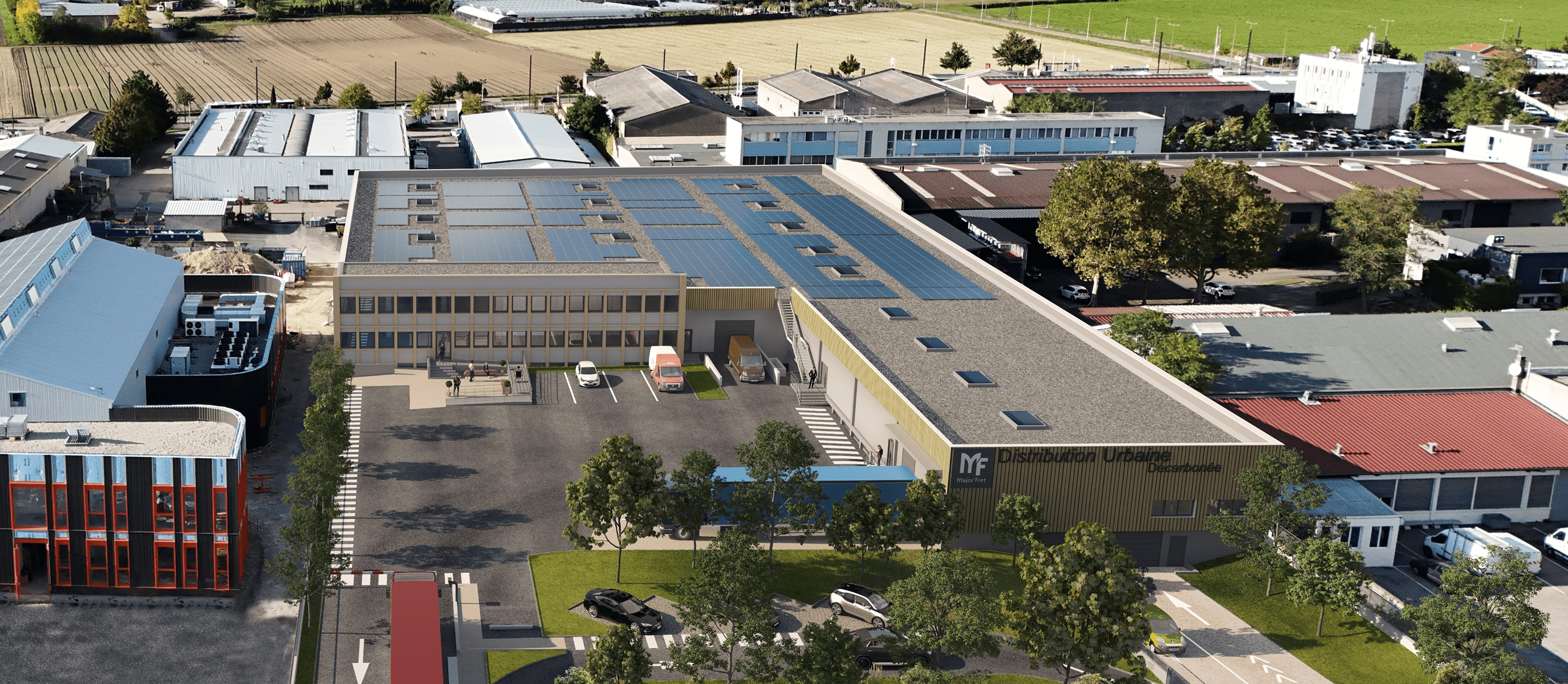

Il a fallu imaginer la meilleure carène, garantir la stabilité d’un bateau de 90 mètres équipé de voiles et d’une grue intégrée pour être autonome en manutention… Bref, concevoir un concept entièrement nouveau. Trois années de travail technique ont été nécessaires, et nous avons finalement signé avec un chantier naval turc, RMK, qui construira notre navire.

Le deuxième axe, c’est le financement. Un navire comme celui-ci coûte un peu plus de 30 millions d’euros. Comme pour tout projet de ce type, il faut apporter environ 20% en fonds propres, et la banque finance le reste. Nous avons obtenu l’accord bancaire et levé 7 millions d’euros auprès de nos 1 800 sociétaires, ce qui nous a permis d’obtenir le prêt garanti par l’État via la Bpifrance.

Pour débloquer ces financements, il fallait bien sûr démontrer la solidité du modèle économique : prouver que nous n’allions pas partir en mer avec un ou deux conteneurs à bord. Nous avons donc sécurisé notre business plan et obtenu 46 lettres d’intention de la part de chargeurs des clients qui s’engagent à embarquer entre 1 et 15 conteneurs chacun.

Une traversée dure environ 30 jours, ce qui permet plus de cinq rotations par an. Nous avons donc déjà constitué une solide communauté de chargeurs qui soutiennent le projet… et qui, pour beaucoup, l’ont également financé.

Timothée : On reviendra un petit peu plus justement sur comment on peut contribuer à votre succès. Du coup, livraison du cargo mi-2027. Le chantier déjà est encours ?

Alice : Le chantier est déjà en cours. En ce moment, ils réalisent toute une série de tests. La semaine dernière, par exemple, ils ont testé une maquette de 3 mètres dans de grands bassins de 200 mètres, pour vérifier l’hydrodynamisme du navire dans des conditions réelles. Ils y simulent des vagues afin d’observer le comportement du bateau et de s’assurer qu’il ne prend pas l’eau.

Nous sommes donc encore en phase de tests. La pose de la première tôle est prévue pour le mois de décembre. Ensuite, la construction en elle-même sera relativement rapide : environ huit mois. Puis viendront de nouveaux tests avant la mise à l’eau officielle du navire, prévue pour la mi-2027.

{{cta-1}}

Capsule Expert #1

Timothée : Peut-être justement, Erwan, je vois que tu veux prendre la parole, mais j’allais te donner la parole.

Erwan : Oui, mais justement, une autre question concerne le reste du secteur du transport maritime. Quelle quantité pouvez-vous transporter ? Combien de tonnes embarquera votre navire ? Et, surtout, comment sa taille se compare-t-elle à celle des cargos actuels sur le marché ?

Alice : Alors, je ne vais pas répondre en tonnes, mais plutôt en nombre de conteneurs, ce qui parlera sans doute davantage. Notre navire fait 90 mètres de long et peut transporter 220 conteneurs.

À titre de comparaison, les cargos que l’on voit aujourd’hui peuvent mesurer jusqu’à 400 mètres et embarquer 22 000 conteneurs. À côté d’eux, on est vraiment une petite « mouche ».

La moyenne du marché tourne plutôt autour de 5 000 conteneurs.

Timothée : Je vais peut-être donner la parole à Erwan pour nous apporter un éclairage sur le contexte du transport maritime. Parce que c’est vrai que lorsqu’on parle de commerce mondial, on pense souvent aux avions… alors que c’est en réalité la mer qui assure l’essentiel du transport de marchandises à l’échelle mondiale.

Erwan : Effectivement, c’est un peu le côté obscur du commerce : on a très peu de visibilité sur ce qui transite réellement sur nos océans. Pourtant, comme tu l’as dit Timothée, 90% du commerce mondial passe par la mer. Cela représente 10 milliards de tonnes de marchandises par an.

Et surtout, ces flux sont extrêmement concentrés : quelques grandes régions industrielles produisent la majorité des biens, et tout cela s’organise autour de hubs portuaires géants qui centralisent les entrées et les sorties du commerce mondial.

Timothée : C’est lequel.

Erwan : Il en faut beaucoup, oui. Il y a aussi Singapour, un peu en dessous, avec environ 40 millions de conteneurs. Et en Europe, nous avons deux champions : Rotterdam et Anvers, qui tournent chacun autour de 13 à 14 millions de conteneurs.

Alice : Je rebondis sur ce que tu viens d’expliquer : le trafic est immense, et on ne s’en rend absolument pas compte. Je vous invite vraiment à aller sur Marine Traffic, par exemple. C’est un site où l’on peut visualiser en temps réel les positions GPS de tous les navires en mer. Quand on dézoome jusqu’à voir l’ensemble de la planète, c'est comme le périphérique parisien… mais partout dans le monde. C’est impressionnant.

Il existe de véritables autoroutes maritimes, et on oublie complètement que tout ce que l’on porte et près de la moitié de ce que l’on mange arrive par la mer.

Timothée : Justement, Erwan, tu voulais nous en parler de ces routes maritimes.

Erwan : Tout à fait. Mais avant même de parler des routes maritimes, il faut comprendre que le transport maritime est un secteur extrêmement concentré. Trois grands acteurs dominent le marché :l’Italo-Suisse MSC, le Danois Maersk, et le Français CMA-CGM. À eux trois, ils représentent près d’un tiers de la flotte mondiale de porte-conteneurs.

Et effectivement, il existe des routes stratégiques. Vous connaissez le canal de Panama : il a récemment connu des difficultés liées à la sécheresse, puisqu’il est alimenté par de l’eau douce provenant de lacs artificiels. Le trafic y a chuté de 20 à 30%, révélant la vulnérabilité climatique de ces passages clés.

"Le climat ouvre aussi de nouvelles routes, notamment avec la fonte des glaces en Arctique. Entre 2030 et 2050, une route nordique pourrait devenir navigable, et elle est déjà très convoitée, notamment par la Chine et la Russie."

Enfin, les tensions géopolitiques obligent également à adapter les trajets. Récemment, avec les conflits au Moyen-Orient, une grande partie du trafic qui passait par la mer Rouge et le canal de Suez a dû contourner l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Résultats : des voyages plus longs, plus coûteux pour le consommateur final, et surtout beaucoup plus émetteurs en carbone.

Timothée : Rapidement, parce qu’on prend un peu de retard sur la partie impact environnemental. J’ai mentionné tout à l’heure les 3% d’émissions mondiales de CO₂ liées au transport maritime: ramené à la tonne transportée, ce n’est finalement pas énorme, quelques grammes de CO₂ seulement.

Mais est-ce que tu pourrais te concentrer sur un autre enjeu majeur, celui de la pollution atmosphérique locale ?

Erwan : C’est vrai que lorsqu’on réalise un bilan carbone avec nos clients, le transport maritime n’apparaît pas comme le premier poste d’émissions, car, comme tu l’as dit, rapporté à la tonne transportée, son impact carbone reste relativement faible. En revanche, il faut avoir une vision globale du cycle de vie, car d’autres polluants entrent enjeu.

Au-delà du CO₂, il existe une pollution atmosphérique locale importante. Les cargos, mais aussi les bateaux de croisière souvent au cœur des polémiques émettent de grandes quantités d’oxydes de soufre et d’oxydes d’azote, nocifs pour les voies respiratoires. À Marseille ou Rotterdam, on observe régulièrement des dépassements des seuils de qualité de l’air.

Il peut également y avoir des rejets d’hydrocarbures ou d’huiles dans les zones portuaires, ce qui impacte fortement la biodiversité locale.

Cela dit, il faut aussi souligner les progrès réalisés. Depuis 2020, tous les navires doivent utiliser un fuel contenant au maximum 0,5% de soufre, contre 3,5% auparavant. Et depuis 2025, la Méditerranée est devenue une zone à faible émission, avec une limite encore plus stricte de 0,1%.

"Ces mesures devraient avoir un impact significatif : environ 80% de réduction des oxydes de soufre et une forte baisse des particules fines une bonne nouvelle pour les habitants proches des grandes villes portuaires. Mais il reste évidemment l’enjeu climatique global, qui demeure un défi majeur."

Faciliter le passage à l’action

Timothée : Peut-être Alice, si on revient un peu du coup sur le côté plus opérationnel, vos clients, chargeurs, c’est quel type d’entreprise ?

Alice : Ce seront principalement des entreprises qui transportent de la vanille, du chocolat, des épices ou encore des clous de girofle notamment sur la route Madagascar–France. Parmi elles, on retrouve Prova, Valrhona ou Arcadie.

Dans l’autre sens, le transport est un peu moins “noble” en termes de typologie de marchandises, on est davantage sur des effets personnels, de la verrerie ou des produits de grande distribution. Madagascar étant une île, elle a besoin d’être approvisionnée en biens essentiels : produits alimentaires, produits pharmaceutiques, effets personnels, etc.

Timothée : En termes de marchandises, on en a déjà un peu parlé, mais est-ce qu’il y a des produits que vous ne pourrez pas transporter, soit parce que c’est interdit, soit parce que ce n’est pas techniquement possible ? Ou bien est-ce que, globalement, tous les produits sont les bienvenus ?

Alice : Alors non, tous les produits ne sont pas les bienvenus les armes et les drogues, évidemment, on les évite.

L’idée du projet, c’est aussi de donner du sens à ce que l’on transporte. Dans un monde idéal, on éviterait d’importer des produits que l’on peut déjà trouver en France. C’est pour cela que notre prospection commerciale se concentre surtout sur les épices, la vanille ou d’autres denrées qui ne peuvent pas être produites localement, et pour lesquelles il est pertinent de chercher un mode de transport plus vertueux.

Cela dit, il faut aussi être réaliste et ne pas mettre le modèle économique en péril. On transportera donc également des produits plus “neutres”, tant qu’ils restent cohérents avec nos valeurs. En revanche, on ne se mettra pas à transporter des marchandises qui n’auraient aucun sens dans notre projet comme des bouteilles d’eau en plastique, par exemple.

Timothée : Donc mon exploitation de pétrole en Madagascar, je ne pourrais pas le transporter.

Alice : Ce n’est pas nous qui la transportons.

Timothée : Si je veux réduire l’empreinte carbone de mon produit, je peux chercher une autre solution plus vertueuse. Mais concrètement, combien ça me coûte de passer par vous ?

Alice : Ça dépend. La fourchette est assez large, donc je ne peux pas donner un prix précis. Disons qu’aujourd’hui, nous sommes environ deux fois plus chers que le marché. Mais il faut savoir que nous sommes la seule compagnie maritime à proposer une ligne directe entre la France et Madagascar.

Erwan en parlait tout à l’heure, aujourd’hui, un conteneur qui part de Madagascar passe par la Réunion, puis par le Sri Lanka, puis par l’Afrique du Sud. Les transbordements s’enchaînent, et les délais deviennent totalement imprévisibles. L’un de nos chargeurs nous a même raconté avoir attendu 104 jours avant de recevoir son conteneur.

Avec autant d’étapes intermédiaires, il devient impossible de maîtriser le transit time.

C’est là que se situe notre avantage compétitif : en plus de l’engagement écologique, nous garantissons une traversée en 30 jours, sans transbordement. Pour les clients qui ont des DLC à respecter, c’est un point essentiel. Et s’il faut réduire un peu la voile pour tenir l’engagement, on s’adapte.

Donc oui, nous sommes plus chers, mais ce n’est pas la même proposition de valeur.

C’est comme choisir entre faire Lorient–Paris en TGV, plus rapide mais plus cher, ou faire un tour de France en TER, ce n’est pas le même voyage. Nos clients ne se contentent pas de regarder le prix, ils voient la valeur ajoutée globale de notre solution.

Timothée : Donc aujourd’hui, pour rejoindre vos premiers clients, les critères se résument essentiellement à avoir des cargaisons à envoyer vers Madagascar ou à en faire sortir, et à proposer un produit qui reste cohérent avec l’approche écologique du projet. Il n’y a pas d’autres critères particuliers, c’est bien ça ?

Alice : Tous les chargeurs, tous les clients toutes les entreprises qui aujourd’hui font des voyages entre la France et Madagascar peuvent charger à bord leurs marchandises.

Timothée : Comment ça se passe ?

Alice : Il suffit de nous contacter via notre site internet w.wind.coop de coopérative.

Capsule Expert #2

Timothée : Erwan, Tu voulais aussi nous parler de l’aventure dans le monde des coopératives, qui est justement l’une des spécificités du projet. D’ailleurs, d’où viennent les coopératives, et quand sont nées les premières ?

Erwan : Je pense qu’Alice pourra très bien en parler aussi, mais effectivement, après quelques recherches et parce que j’adore tout ce qui touche aux systèmes de gouvernance et aux modèles d’entreprise on se rend compte que le mot d’ordre des coopératives, c’est vraiment l’union fait la force. C’est ce qu’on retrouve partout dans ce modèle d’organisation.

Les coopératives apparaissent au XIXᵉ siècle, et elles reposent sur trois grands principes. D’abord, une gouvernance partagée : chaque personne, morale ou physique, dispose d’une voix, quel que soit le montant de ses parts et on verra pourquoi juste après. Ensuite, la mutualisation des ressources financières et humaines. Enfin, la pérennité du projet, qui est pensée dans l’intérêt des sociétaires qu’on appelle aussi les adhérents.

De ce que j’ai compris et Alice, tu pourras me corriger si besoin, il existe deux grandes familles de coopératives. Il y a d’abord les coopératives de travail, où les salariés sont membres de la coopérative, c’est le cas des SCOP.

Et il y a les coopératives d’usagers, où ce sont les bénéficiaires du service qui sont membres. C’est le cas, par exemple, des coopératives de consommateurs comme Enercoop, Système U ou Biocoop. On trouve aussi des coopératives de commerçants, comme COP Atlantique, ou des coopératives agricoles, où les agriculteurs mettent en commun un outil de production géré par une équipe opérationnelle. Je pense notamment à Coopérative Jeune Montagne, que nous accompagnons régulièrement chez R3.

Le même principe existe dans le secteur bancaire, avec le Crédit Agricole par exemple, où les usagers sont aussi sociétaires.

Aujourd’hui, il y a près de 22 000 coopératives en France, représentant 31 millions de sociétaires donc potentiellement vous et moi et environ 5% de l’emploi national.

Pour revenir aux atouts du modèle, et Alice pourra compléter : le salarié ou le bénéficiaire est réellement associé aux décisions, puisqu’il détient des parts sociales. Et surtout, quelle que soit sa contribution financière, il dispose d’une voix, ce qui lui permet de participer concrètement aux orientations stratégiques.

Alice : Je vais nuancer un peu ce que tu viens de dire sur le principe “une personne = une voix”, et élargir la perspective en parlant des SCIC, les Sociétés coopératives d’intérêt collectif, qui constituent un autre type de coopérative par rapport à celles que tu viens de présenter.

{{cta-1}}

On s’engage !

Timothée : Quand tu dis cela, est-ce que tu peux expliquer la différence entre le modèle que vient de présenter Erwan et celui des SCIC, qui est justement le modèle fondateur de Windcoop ?

Alice : Dans une coopérative, et en particulier dans une SCIC, on retrouve au minimum trois catégories de parties prenantes. Il y a les salariés, les acteurs institutionnels puisque l’idée est vraiment d’inscrire le projet dans un territoire et les citoyens, qui sont au cœur de la notion d’« intérêt collectif ». Ensuite, selon les projets, d’autres catégories peuvent être intégrées à la gouvernance.

Dans notre cas, chez Windcoop, nous avons sept catégories de sociétaires : les porteurs et fondateurs du projet, les salariés et membres d’équipage, les chargeurs, les acteurs institutionnels, les financeurs, les partenaires stratégiques et enfin les contributeurs-bénéficiaires.

Ces derniers regroupent tous les citoyens « lambda » qui ont souhaité soutenir l’initiative, mais qui restent plus éloignés du projet au quotidien. Les autres catégories, elles, rassemblent des acteurs beaucoup plus proches opérationnellement.

Quand on parle du principe « une personne = une voix », il faut préciser qu’il s’applique à l’intérieur de chaque catégorie. Ainsi, les 95% de nos sociétaires qui appartiennent à la catégorie des contributeurs-bénéficiaires disposent chacun d’une voix. Et dans la catégorie des acteurs financiers, même s’ils ne sont que quatre à avoir apporté des montants importants, chacun a également une seule voix.

Autrement dit, personne n’a plus de pouvoir qu’un autre au sein de sa catégorie, quel que soit son niveau d’investissement.

Concernant la gouvernance, on imagine parfois que tout le monde décide ensemble ce serait ingérable à 1 800 sociétaires. En réalité, chacun a son rôle. Le conseil d’administration est l’organe décisionnel. L’équipe opérationnelle, salariée, pilote les missions au quotidien. Et l’ensemble des sociétaires doit être tenu informé : on leur doit transparence et comptes rendus, sans pour autant leur demander leur avis sur tout en permanence. Il existe donc un équilibre entre participation démocratique et efficacité opérationnelle.

Enfin, un petit fun fact, on connaît encore assez mal les coopératives, pourtant elles sont souvent plus solides que les entreprises classiques. 79% des coopératives dépassent le cap des 5 ans, contre 61% pour les entreprises traditionnelles.

Cette résilience s’explique en partie par l’esprit collectif l’entreprise n’appartient pas à une seule personne mais à un ensemble de sociétaires et parla manière dont elle gère ses ressources : 60% des réserves sont impartageables et réinvesties dans le projet, le capital est variable et non spéculatif. On reste ainsi concentré sur l’entreprise, son utilité sociale et sa pérennité.

Timothée : Justement sur la suite. Aujourd’hui, vous voulez augmenter le nombre de sociétaires, c’est quoi la philosophie ?

Alice : La philosophie, c’est comme je le disais tout à l’heure la transparence. C’est d’ailleurs l’un des grands atouts des SCIC : montrer, expliquer, former et informer sur tous nos métiers. Il existe beaucoup d’autres SCIC comme Windcoop, et l’idée est vraiment d’embarquer les citoyens dans l’aventure, que ce soit pour notre premier navire ou pour les suivants.

Tout le monde peut prendre une part sociale et devenir sociétaire, c’est un peu l’équivalent d’acheter une action dans une entreprise classique. Et plus nous aurons de sociétaires, plus le projet aura d’impact, et plus nous pourrons financer cette flotte de manière citoyenne. C’est au cœur de nos valeurs et de ce que l’on souhaite porter avec ce projet.

Capsule Expert #3

Timothée : Erwan, rapidement, tu voulais nous parler de quelques bonnes pratiques que les PME peuvent adopter pour agir sur leurs transports et leurs fournisseurs. Tu mentionnais notamment des dispositifs intéressants, comme le C2E Marguerite ou le programme Eve. De quoi s’agit-il exactement ?

Erwan : Oui, tout à fait. Quand on est une PME et qu’on veut réduire l’empreinte carbone liée aux transports, il existe déjà beaucoup de ressources disponibles en ligne. Le siteagirpourlatransition.ademe.fr propose notamment une section dédiée au transport durable. Rien de très nouveau : la première étape, c’est de mesurer son impact, donc de réaliser un bilan carbone. On peut aussi s’engager dans des démarches comme ACT Pas-à-pas, et on trouve de nombreux guides de bonnes pratiques ou vidéos pédagogiques pour mieux comprendre les enjeux.

Ensuite, il existe des retours d’expérience d’entreprises déjà engagées, qui innovent et mettent en place des solutions multimodales. On trouve également des fiches de financement et de nombreux appels à projets l’ADEME en lance régulièrement pour encourager l’innovation sur ces sujets.

Enfin, il y a un programme qui coordonne les différents acteurs du transport le programme EVE, qui regroupe notamment le label Objectif CO₂ pour les transporteurs routiers, mais aussi un label pour les chargeurs engagés. L’idée est de mettre en lumière les acteurs qui se décarbonent et, par contraste, ceux qui restent immobiles.

Timothée : Oui, peut-être sur l’ADEME.

Alice : Oui, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire à propos de l’ADEME, nous avons effectivement été financés pour mettre en place une ACV sociale et environnementale, c’est-à-dire une analyse de cycle de vie complète du projet. L’idée est de collecter toutes les données disponibles sur ce premier navire afin d’améliorer les suivants.

Sur la partie environnementale, on analyse les données quantitatives, puis les flux associés à chacune d’elles, et enfin l’impact global depuis la construction du navire jusqu’à sa fin de vie.

Sur la partie sociale, on s’intéresse à toutes les données liées à l’humain : depuis l’extraction des minerais nécessaires à la construction du bateau jusqu’au travail du docker qui manipulera nos conteneurs. L’objectif est de prendre en compte l’ensemble de la chaîne et d’évaluer les impacts sociaux de bout en bout.

Erwan : C’est très intéressant que des entreprises puissent communiquer sur l’ensemble de leur chaîne de valeur et valoriser leurs données sociales et environnementales. Un bon exemple, c’est Grand Sail, dont j’ai déjà goûté les produits. Ils ont mis en place une logistique bas carbone et importent leur cacao et leur café à la voile depuis l’Atlantique.

Et ce qui est particulièrement inspirant, c’est que sur leur site web, on peut suivre en temps réel la position de leur bateau et voir comment ils s’approvisionnent au fil des traversées.

Timothée : Ce sont des acteurs que tu suis, j’imagine ?

Alice : Oui, on nous demande parfois si Grand Sail est un concurrent. En réalité, sur le marché du transport maritime à la voile ce qu’on appelle le sailing cargo nous sommes très peu d’acteurs aujourd’hui, donc tout le monde se connaît. Chacun a des navires différents, transporte des marchandises différentes et opère sur des lignes maritimes distinctes.

Nous travaillons plutôt main dans la main, au sein d’une association qui s’appelle Wind Ship, et qui rassemble tous les acteurs du sailing cargo en France.

Timothée : Il y a plusieurs acteurs peut-être trop pour tous les citer.

Alice : Il y a Grand Sail, il y a Zéphyr& Borée, il y a Neoline, et il y a Tote.

On s’inspire et on partage

Timothée : Merci, on arrive un peu à la fin de l’interview. Alice, si quelqu’un souhaite faire charger une marchandise aujourd’hui, est-ce qu’il peut vous contacter facilement via le site internet de l’entreprise ?

Alice : Les grands projets pour les prochains mois, c’est de continuer à remplir notre navire et, surtout, de trouver de nouveaux sociétaires afin de financer le projet jusqu’à la livraison du bateau, et faire en sorte qu’il voie le jour dans les prochains mois.

Le podcast est accessible sur les plateformes suivantes : Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music...

Installez-vous, on vous emmène dans les coulisses d’une révolution du vent !

.webp)

.webp)

.jpg)