Le 13 novembre 2025, le Parlement européen a adopté une série d’amendements qui pourraient profondément remodeler le cadre réglementaire de la durabilité des entreprises. Ce vote, intervenu dans le cadre du projet de loi « Omnibus », marque un recul inédit des ambitions portées par le Green Deal européen. Derrière ce basculement, une alliance entre les groupes de droite et d’extrême droite a permis de fragiliser les piliers mêmes de la transition écologique et sociale en Europe. Si ces changements ne sont pas encore définitifs, le texte voté sert de base aux négociations du trilogue entre Commission, Conseil et Parlement, ils dessinent une trajectoire préoccupante pour l’avenir du reporting de durabilité et du devoir de vigilance.

Concrètement, les amendements votés affaiblissent cinq leviers clés du Green Deal. D’abord, le seuil d’applicabilité de la directive CSRD est relevé à 1 750 salariés, contre 250 initialement. Résultat : 92% des entreprises qui auraient dû entrer dans le périmètre du reporting de durabilité en sont désormais exclues. Ensuite, les plans de transition climatique, qui obligeaient les entreprises à publier leurs objectifs, trajectoires et actions pour réduire leurs émissions, sont tout simplement supprimés. Troisième recul : les obligations de transparence sociale et environnementale dans les chaînes de valeur sont fortement réduites, limitant la visibilité sur les risques et les atteintes aux droits humains. Quatrième point, l’Europe renonce à imposer des standards sectoriels harmonisés (ESRS), préférant une logique de “guidance volontaire” qui compromet la comparabilité intra-secteur. Enfin, le régime de responsabilité civile européen est abandonné, privant les victimes de violations environnementales ou sociales d’un socle commun de recours. La clause de révision, qui aurait permis d’ajuster ces dispositifs dans le temps, est elle aussi supprimée.

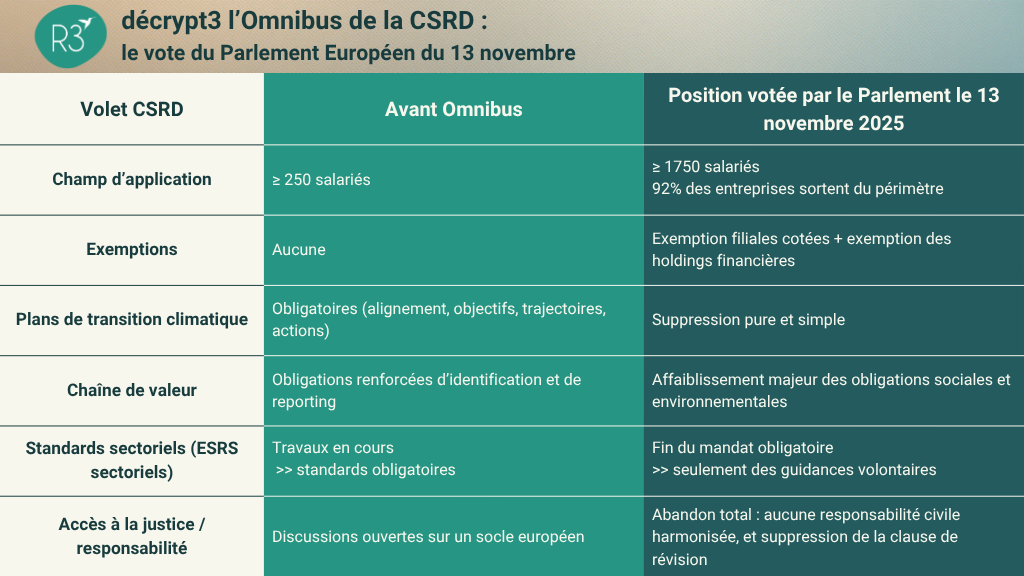

Tableau comparatif : ce que le vote du Parlement européen pourrait changer

Le tableau ci-dessous présente une comparaison entre les dispositions initiales de la directive CSRD et du devoir de vigilance, et les modifications introduites par les amendements votés le 13 novembre 2025. Il permet de visualiser concrètement les reculs envisagés en matière de reporting de durabilité, de transparence des chaînes de valeur et de responsabilité juridique des entreprises.

Important : ces changements ne sont pas encore définitifs. Le texte voté constitue une base de discussion pour les négociations du trilogue entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement. Le compromis final, qui fera l’objet d’un vote, déterminera si ces reculs seront effectivement intégrés dans le droit européen.

Un contresens économique et stratégique

Ces reculs réglementaires ne sont pas sans conséquences. Ils affaiblissent la souveraineté économique européenne, réduisent l’attractivité pour les investisseurs et compromettent la crédibilité climatique de l’Union. En effet, les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou privés, ont besoin de données robustes, comparables et standardisées pour orienter leurs décisions. En fragmentant le cadre réglementaire, l’Europe se prive d’un levier stratégique pour piloter sa transition et renforcer la compétitivité de ses entreprises.

Comme le souligne Caroline Neyron, directrice générale du Mouvement Impact France, « ces textes devaient établir des règles du jeu claires et équitables pour toutes les entreprises européennes mais aussi pour toutes celles agissant dans l’Union ».

Leur affaiblissement risque de créer un vide réglementaire, où chaque entreprise devra surveiller seule des sujets hautement stratégiques : risques ESG, impacts sociaux, trajectoires climatiques. Cela représente un coût en temps et en argent, qui pourrait être mieux investi dans l’action.

Ce vote marque également une rupture politique. Il consacre l’éclatement de la majorité pro-européenne qui avait soutenu le Green Deal et l’actuelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer ce virage. Pascal Canfin, eurodéputé Renew, parle d’un « choix dangereux », tandis que Marie Toussaint, eurodéputée écologiste, évoque « la destruction du devoir de vigilance » et « un abandon de la souveraineté européenne ». Pour Andreas Rasche, professeur à la Copenhagen Business School, « ce choix moral risque de normaliser l’extrême droite comme partenaire légitime dans la construction de l’avenir de l’Europe ». Ces réactions traduisent une inquiétude profonde : celle de voir l’Europe renoncer à son rôle de leader mondial sur les enjeux de durabilité, au moment même où les États-Unis (via la SEC et l’ISSB) et la Chine renforcent leurs propres cadres réglementaires.

Quelle suite pour les entreprises engagées ?

Dans les prochaines semaines, le trilogue entre Commission, Conseil et Parlement devra aboutir à un compromis. Deux scénarios se dessinent. Soit l’Europe rétablit un cadre ambitieux, lisible et cohérent, capable de soutenir les entreprises dans leur transition. Soit elle renonce à son leadership et laisse d’autres écrire les règles du jeu. Pour les entreprises, cette incertitude réglementaire est un défi. Elle complique la planification stratégique, fragilise les investissements ESG et brouille les repères. Pourtant, la transition écologique reste une opportunité économique majeure. Elle permet de créer de la valeur à tous les niveaux : business, social, sociétal.

Chez R3, nous sommes convaincus que la durabilité ne doit pas être une contrainte, mais un levier de performance. Notre approche est réaliste, réalisable et pilotée. Elle relie vos enjeux business, environnementaux et sociaux dans une feuille de route unique, financée et digitalisée. Face à l’instabilité réglementaire, notre mission est de vous guider, vous outiller et vous aider à concrétiser vos ambitions.

.webp)

.webp)

.jpg)